한국사 속 천문학과 별자리 🌌

안녕하세요, 자유로운 영혼입니다.🌿

오늘은 고개를 들고 하늘을 바라보는 이야기입니다.

우리가 살아가는 이 땅 위엔 수많은 역사가 쌓여 있지만, 그 위의 밤하늘에도 사람들이 남긴 이야기가 가득하죠.

어릴 적 별자리를 그리던 추억, 별을 보며 소원을 빌던 순간들이 있었나요?

그런 감성과는 조금 다르지만, 한국사 속에서도 하늘과 별을 읽고자 했던 이들이 있었습니다.

오늘은 그 시선을 따라, 첨성대와 조선의 관상감을 중심으로 한국의 천문학 이야기를 풀어보려 해요.

⸻

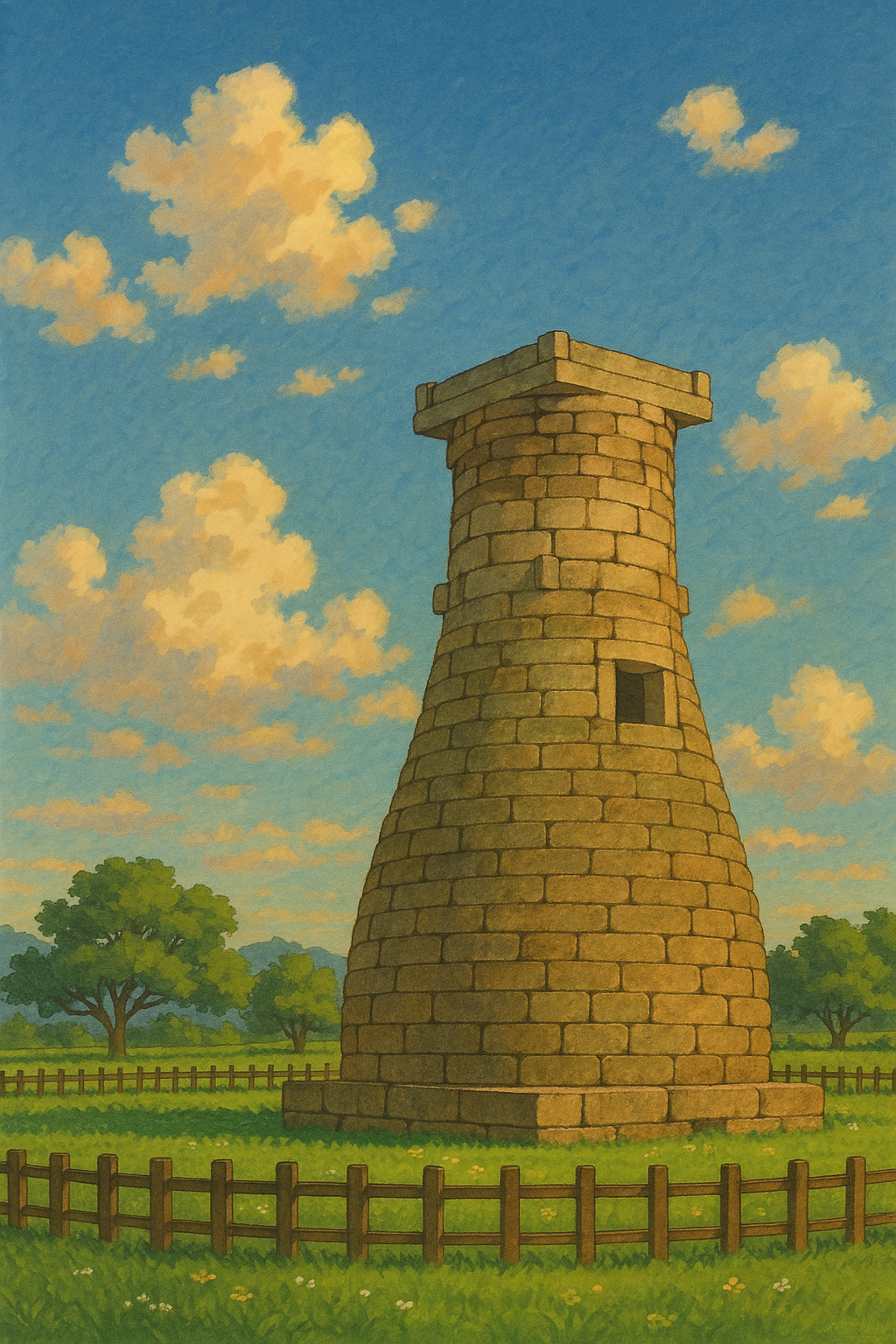

🏯 첨성대, 단순한 탑이 아니었어요

경주의 평야 한복판에 우뚝 솟은 첨성대(瞻星臺).

많은 분들이 수학여행이나 가족 여행에서 한 번쯤 보셨을 거예요.

하지만 “첨성대가 뭔데?” 하고 물으면 의외로 정확하게 설명하기 어려운 분들이 많습니다.

첨성대는 신라 선덕여왕(재위 632~647) 때 세워졌다고 알려져 있어요.

그 이름부터가 “별을 보는 곳”이란 뜻이죠. 고대 천문대라는 것까지는 널리 알려졌지만, 실제로 어떤 식으로 별을 관측했는지는 여전히 여러 해석이 존재해요.

🔭 어떤 구조일까요?

• 첨성대는 약 27개의 층으로 된 원형 구조물로, 정방향에서 보면 마치 병 모양처럼 생겼어요.

• 내부에는 중앙에 우물형 구멍과 가로로 된 창문, 그리고 벽면을 따라 올라가는 계단이 있었다는 추정이 있습니다.

• 돌의 개수는 총 365개로, 1년의 날짜를 상징한다는 이야기도 있어요.

📌 하지만 학자들 사이에서는 여전히 의견이 갈려요.

“실제로 별을 보기엔 너무 낮고 좁지 않은가?”라는 반론도 있고,

“상징적 기능이 강했지만, 실제로도 천문 관측의 기반이 되었을 것”이라는 주장도 있어요.

어찌 되었든 분명한 것은, 신라 시대에도 하늘을 관찰하고 기록하려는 시도가 존재했다는 점.

하늘의 변화는 곧 땅 위의 인간 사회, 왕의 통치, 농사의 길흉을 판단하는 데 중요한 단서였기 때문이죠.

⸻

🌠 조선의 하늘을 읽던 곳, ‘관상감’

조선시대로 넘어가면, 천문학은 더욱 체계화됩니다.

그 중심에 있는 기관이 바로 **관상감(觀象監)**이죠.

관상감은 하늘의 현상을 관측하고, 이를 국가의 정책과 행사에 반영하는 역할을 담당했습니다.

오늘날로 치면 천문대이자 기상청이자 달력 제작소였다고 볼 수 있어요.

📚 조선시대의 기록을 보면, 관상감은 다음과 같은 일을 맡았습니다:

• 천체의 위치와 움직임을 관찰

• 일식, 월식, 혜성 출현 등 천문 현상을 기록

• 달력(역법)을 제작

• 하늘의 징조를 해석해 왕에게 보고

조선의 왕들은 유교 이념을 바탕으로 하늘의 뜻을 받드는 정치, 즉 ‘천명(天命)’을 중시했기 때문에, 천문학은 왕권과 직결되는 중요한 학문이었어요.

⸻

🌌 하늘을 그리는 도구들

관상감에는 다양한 천문 기구들도 존재했습니다.

가장 유명한 인물 중 하나는 바로 세종대왕 시대의 장영실이죠. 그는 여러 발명품을 만들었는데, 그중에서도 천문기구는 특히 눈부신 업적을 남겼습니다.

장영실이 만든 대표적 천문 도구

1. 혼천의(渾天儀)

• 천체의 움직임을 모형으로 만든 장치.

• 지구 중심으로 태양, 달, 별의 움직임을 입체적으로 보여줌.

2. 간의(簡儀)

• 혼천의보다 간단하지만, 보다 정밀하게 천체를 측정할 수 있음.

• 해와 별의 위치를 관측하여 시간과 절기를 파악함.

3. 앙부일구(仰釜日晷)

• 해시계로, 태양의 위치에 따라 그림자가 생기고, 이를 통해 시간을 측정함.

🔍 이러한 도구들은 단순히 시간을 맞추는 것을 넘어, 왕이 하늘의 질서를 이해하고, 바른 정치를 하도록 돕는 도구로 여겨졌습니다.

⸻

🌌 조선의 별자리 문화

우리는 흔히 별자리 하면 서양의 12궁(쌍둥이자리, 사자자리 등)을 떠올리지만, 조선에도 자체적인 별자리 체계가 있었습니다.

조선의 별자리는 중국의 전통적 천문 체계를 계승했고, **삼원(三垣)과 이십팔수(28宿)**로 나뉘어 있었습니다.

🌟 삼원(三垣)이란?

• 자미원(紫微垣), 태미원(太微垣), 천시원(天市垣) 세 영역을 뜻해요.

• 이들은 하늘의 중심 영역으로, 주로 황제, 궁전, 정치 중심부를 상징합니다.

• 특히 자미원은 북극성 주위를 중심으로 하여, 왕과 관련된 별들이 배치되어 있었어요.

🌠 이십팔수(二十八宿)는?

• 하늘을 28개의 구역으로 나누고, 달이 매일 이동하는 경로를 추적하는 시스템이에요.

• 이 체계는 농사, 풍수, 점성, 시간 계산 등에서 널리 활용되었습니다.

💫 이 별자리 체계는 조선에서 국가의 제례, 궁중 의례, 길일(吉日) 결정 등 실용적인 영역에도 폭넓게 활용됐습니다.

⸻

🧭 하늘을 읽는 일, 땅 위의 질서를 위한 것

조선의 천문학은 단순한 ‘과학’이라기보다, 하늘과 인간, 자연과 정치의 조화를 추구하는 학문이었습니다.

왕은 하늘의 뜻을 따라야 했고, 그 하늘의 이치를 해석하는 것이 바로 천문관의 역할이었죠.

또한 하늘의 별자리는 백성들에게도 영향을 미쳤습니다.

절기와 농사, 해와 달의 움직임은 생활의 기준이자 자연의 시계였으니까요.

⸻

🐉 별에 담긴 꿈과 운명

별을 보면 인간은 늘 경이로움을 느꼈고, 그 속에 미래의 조짐을 읽고자 했습니다.

왕이 탄생했을 때는 “용의 별이 떴다”는 소문이 돌았고, 혜성이 나타나면 전쟁이나 재난의 전조로 해석되기도 했어요.

조선왕조실록을 보면, 혜성이 나타났다는 기록이 종종 등장하며, 이에 대해 신하들이 대비책을 논의하거나 왕이 특별한 기도를 올리는 장면이 자주 나옵니다.

하늘은 늘 인간에게 말 없는 메시지를 보내고 있었던 것이죠.

⸻

마무리하며 🌌

오늘날 우리는 과학으로 하늘을 분석하고, 우주로 로켓을 쏘아올리는 시대에 살고 있어요.

하지만 조선의 하늘은 조심스레 읽어야 하는 문자였고, 때로는 백성들의 삶을 지키는 나침반이었습니다.

밤하늘에 떠 있는 별을 바라볼 때,

그 별을 500년 전 누군가도 똑같이 바라보고 있었을 거라는 생각…

그 하나만으로도, 과거와 현재가 조용히 연결되는 느낌이 들지 않나요?

오늘 밤엔 별을 한번 올려다보세요.

아득한 하늘 아래, 조선의 누군가도 그 별을 따라 길을 찾고 있었을지도 모르니까요. 🌠